Sería sobre 1966 cuando, el que suscribe, tras dos años de estancia como parvulito en un establecimiento de enseñanza religiosa (Colegio de las Monjas – Hermanitas de San José) ingresé en el Colegio Nacional Francisco Franco de Porcuna- Jaén (Los Grupos). En aquellos tiempos la jornada escolar era partida, y nuestros queridos maestros habían incluido en su programación didáctica el cine como recurso educativo. Durante las tardes peregrinábamos en ordenadas hileras, hasta el Centro de Acción Católica, donde con un viejo y ruidoso proyector visionábamos películas de santos (Marcelino, pan y vino) y de género patriótico, como la de la epopéyica gesta del Santuario. Nos emocionábamos con el ardor guerrero de sus protagonistas y hasta hacíamos palmas (maleabilidad de la infancia).

EL SANTUARIO NO SE RINDE - Heroicas escenas finales

Por proximidad geográfica, El Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza (Andujar) ubicado en el corazón de Sierra Morena, especialmente durante el verano, se convertía en visita obligada para los comarcanos: baños en las refrescantes aguas del Jándula y la obligada visita a la Virgen, donde la comunidad religiosa que lo regentaba tenía una especie de museo, en el que se rememoraba la gesta heroica. También era costumbre asistir a la famosa Romería ( una de las más antiguas de España) que se celebra el último domingo de abril. Expediciones de vecinos, familiares y amigos a la grupa de un camión entoldado con los pertinentes suministros disfrutaban de la fiesta profana y veían procesionar a la venerada imagen. Como recordatorio de la estancia, los típicos piticos, estadales y la vara de cañadu de Motril.

Dejando atrás los recuerdos de mi infancia, mi verdadero propósito es mostraros y comentar una original fotografía relacionada con aquel episodio de la Guerra Civil Española:

Monseñor Franceschi, junto al heliógrafo ubicado en el Torreón de Boabdil de Porcuna (Jaén), con el que se establecía comunicación con el santuario cuando el tiempo lo permitía.

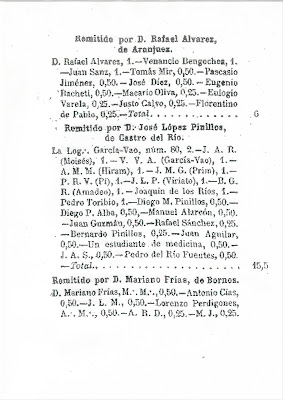

Monseñor Gustavo J. Franceschi (1881-1957), prelado argentino, profesor de sociología, académico y director de la revista filosófico-teológica-literaria Criterio. Con ocasión de la guerra de España, fue comisionado por el Arzobispo de Buenos Aires, para repartir en la España Nacional lotes de objetos de culto y dinero, que los católicos argentinos regalaban, “con destino a las iglesias españolas destruidas y saqueadas por la barbarie roja”. Durante los meses de mayo y junio de 1937 realiza un incesante peregrinaje por diferentes territorios.

Su paso por Porcuna, que erróneamente sitúa en la provincia de Córdoba, coincide con los momentos álgidos del asedio al santuario. Es, cuando se encarama a todo lo alto del Torreón de Boabdil (bastión mayor de la antigua fortaleza calatrava) y con el heliógrafo impartió su bendición a los militares sitiados. Pero dejemos que sea el propio Monseñor quien lo cuente, a través de la entrevista que la periodista Lucia Chaplaín le hizo para el semanario argentino Caras y Caretas:

“En mi visita a España, a esa España heroica que se desangra en espantosa lucha de ideales, recorrí todos los frentes de combate para documentarme así mejor del porqué de esa guerra de hermanos que no parece tener fin. Llegado a Porcuna un pueblecito de la provincia de Córdoba, situado en la llanura de la maravillosa Andalucía, me entero de la angustiosa situación en que se encuentran un grupo de valientes refugiados en el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza”.

“Eran gentes que no habían querido plegarse a los leales, como se les dice a los que responden a la República. Apenas un puñado. Un centenar de familias y trescientos ochenta carabineros que en ese peñón de tierra greda resistían los furiosos embates, sin ningún objetivo militar, de la artillería republicana. Hacía seis meses que soportaban esa situación, que desgraciadamente no podía evitarse desde la guarnición militar en que yo me hallaba”.

Sabemos Monseñor, que usted hizo gestiones tendentes a solucionar la situación de esas gentes…

Evita nuestro entrevistado la sugerencia con evidente disgusto de hablar de si mismo y prosigue:

En el pueblo de Porcuna existe una legendaria torre desde hace varios siglos. En ella un “heliógrafo” reemplaza al telégrafo sin hilos.

Perdón…¿Qué es un heliógrafo, monseñor?.

Es un aparato con el que aparezco en la fotografía. Muy sencillo y muy útil en días de sol. Dos espejos combinados que reflejan la luz del sol a grandes distancias. Por medio de él, se mantenían comunicaciones con los sitiados en el santuario. Por él supe de la penosa situación de mujeres y niños. Por él conocí el magnífico valor de aquellos hombres que capitaneados por un brillante militar de apellido Cortes, gloria de apellidos, pasaran a la historia de la España nacionalista. Concebí la idea de enviarles mi bendición a esas gentes, tan necesitadas de ayuda y consuelo, aunque más no fuera espiritual.

¿Y fue el heliógrafo…?

Fue el heliógrafo hijos míos, el encargado de llevársela en el nombre del clero argentino.

Monseñor Franceschi calla. El recuerdo de los días pasados en los frentes de guerra le entristece. Su frente se nubla y en un suave murmullo, como si recitara una oración más en nombre de aquellos que sufren, dice: Dios no ha de querer que sea en vano tanto sacrificio…

Tres días después de la bendición impartida por el prelado argentino, el Santuario de la Virgen de la Cabeza era tomado con la bayoneta y morían heroicamente todos sus defensores.

Fue, pues, ésa la postrera bendición.

Fotografías de la evacuación

Franceschi y su revista Criterio, durante la década de los 30, mantienen unos posicionamientos ideológicos cercanos al nacionalismo antiliberal y al falangismo español, aunque con posterioridad evolucionarían hacia posiciones cercanas a la democracia cristiana. Y tras leer, lo que escribió en 1935, después del multitudinario homenaje popular tributado a Carlos Gardel a raíz de su accidentada desaparición, hasta me atrevo de calificarlo de integrista:

"Gandules de pañuelito al cuello, dirigiendo piropos apestosos a las mujeres; féminas que se habían embadurnado la cara con harina y los labios con almagre; compadres de cintura quebrada y sonrisa cachadora. Buenas madres, persuadidas de la grandeza del héroe, que llevaban –pude comprobarlo por fotografías- a sus hijos a besar el ataúd… y según se me afirmó… diversas individuas llenas de compunción, pretendían ocupar lugares especiales porque fueron amigas, compañeras de Gardel, a quien convierten de este modo en Tenorio de conventillo o pachá de arrabal”.

(Sección Comentarios de la revista Criterios Nº 382, 27 de junio de 1935)

Para terminar, me siento obligado a referir, que en Motril, mi actual residencia, también existe un Santuario, símbolo de la ciudad, conocido popularmente como “Cerro de la Virgen”, bajo la advocación de Maria Santísima se la Cabeza.

Cerro de la Virgen (Motril) - 1910

Antiguo lugar en donde se encontraba la residencia de la madre de Boabdil, rey de Granada, y que tras ser derruido se construyó el actual edificio religioso.