De un tiempo a esta parte se ha generalizado a lo largo

y ancho del suelo patrio, una serie de “payás

y tonterías” que no son propias de nuestra rica tradición cultural, y que irrumpen

cada vez con más fuerza durante los días de la tradicional festividad de Todos los Santos y de los Difuntos.

En los establecimientos educativos, por

aquello del bilingüismo, se realiza un especial despliegue de medios humanos y

materiales durante los días previos, que se traduce en carteles murales,

infinidad de recortables de calabazas, brujas, asquerosos murciélagos, telas de

araña y hasta un esqueleto del laboratorio de naturales, que me lo han plantado

este año en el hall y al que no pierdo de vista en todo el santo día

Ayer mismo intercambiaba impresiones al

respecto con un campechano profesor de origen alpujarreño, enemigo acérrimo,

como yo, de estos modismos.

Salió a

relucir la rica oferta gastronómica asociada a esta fiesta, especialmente en el

apartado de dulces y postres, así como sus variantes en función de los

terrenos.

En los pueblecitos de la Alpujarra son las

gachas dulces quienes ocupan el primer lugar, a las que se suman las primeras

castañas y nueces de la temporada.

En muchas poblaciones de las campiñas de Jaén

y Córdoba las gachas dulces se siguen preparando coincidiendo con esos días de

recuerdo para con los ausentes. Quiero recordar con especial regocijo aquellos

días en los que una gran mujer, ya desaparecida, con la que compartía techo en la calle Pósito

de Castro del Río, se afanaba desde primera hora de la mañana en la elaboración

de tan rico manjar.

Igualmente

nostálgicos e ilusionantes mis recuerdos sobre aquellos solidarios intercambios

vecinales de platos y raciones con los que podías llegar a alcanzar un gran

pegote, si no eras capaz de racionalizar el uso de la cuchara.

Desde que dejé de residir en esa villa, allá

por el año 1997, no he vuelto a tener en la boca esa masa tan dulce con sabor a

matalahúva y canela, que un servidor prefería sola con tostones, con muchos,

muchos tostones. Las demás adiciones, como pudieran ser nueces o almendras, las

apartaba para que después las lamieran los gatos.

Hace un par de años miré en internet la receta,

compré los ingredientes y me embarqué en su elaboración, con un impresentable mazacote

como resultado. Ni para los gatos.

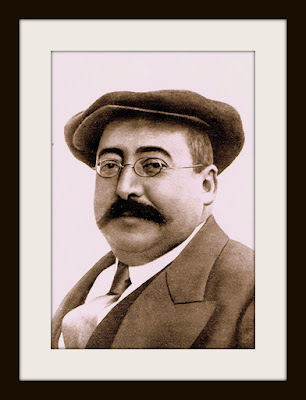

Rastreando

entre diferentes fuentes en busca del arraigo de tal postre en la provincia de

Córdoba, nos hemos topado con una narración de corte costumbrista firmada por el historiador y periodista Alfredo Cazabán Laguna, un ubetense asiduo colaborador de la prensa periódica cordobesa

durante las primeras décadas del siglo XX. Su título “La noche de ánimas”, que muy

posiblemente esté incluido en alguna de sus muchas publicaciones impresas.

Las gachas y su tradicional proceso de elaboración son su eje central y auténticas protagonistas de la narración. Aunque la acción transcurre en un cortijo de su

pueblo natal, Úbeda, su contexto encaja perfectamente con la etnografía y geografía

cultural de olivar de secano, a la que pertenecen esas otras dos poblaciones vecinas

objeto de este espacio. Su vocabulario, en el que abunda el diminutivo “ico-a”,

el “pa”, el “ao” en vez de “ado”en las terminaciones del participio, o palabras como poyo o poyete, tan usuales

entre los porcuneros, denota a las claras el origen jiennense de su autor.

Sirva pues como recordatorio a las nuevas generaciones de hallowines y a la vez para

recuperar vocabulario en desuso.

LA

NOCHE DE LAS ÁNIMAS

Había llovido

mucho por la tarde y se había retirado el agua con el aire cierzo. Cuando se

abría y cerraba la puerta de la casa entraba un frío que helaba las espaldas de

aquellas buenas gentes, sentadas en forma de semicírculo, alrededor del fuego

de la lumbre. En el poyo, donde

tenían los muleros las cabeceras, fregoteaban las mujeres los lebrillos y las

cazuelas; y los hombres arrimados a los pies de las llamas secaban el barro de

los barbechos que cubría, casi del todo, los peales y las albarcas.

Recosía el

aperador con tomiza y aguja de almaraz, un cabezón que se había roto y el chota del manigero, iba y venía,

descalzo a la cuadra, porque había puesto a secar sus calcetas de trabilla.

Oscilaba la luz del candil de hierro colado de la chimenea, del gancho de palo,

y su luz reverberaba en los cazos y peroles de cobre, que estaban en la pared

de la cocina.

Y dijo un mulero,

oye María allá a un quesiqués:

Un

galán enamorao

muy

amigo de mujeres;

siempre

está el probe mojao

y

arrimao a las paredes.

Pos.. el estropajo, dijo otro mulero.

Oye María, ¿a que no aciertas éste? Un viejecico sentao en la sillica chupando la

tripica…

Dejadme de chascarrillos que no estoy pa

bromas, que estoy haciendo las gachas pa cenar y pa que me dejéis solica con mi

pena.

Y María que era blanca como la nieve, y rubia

como el maíz, bajó los ojos, miro a la sartén, y en las ascuas de la lumbre

chirriaron, al caer de sus ojos, dos lágrimas.

Salía de la sartén una columna de humo, de un

humo con tufo que hacía toser porque daba en el gallillo. Apagó el humo de

pronto la caída de un ciento de cuscurrones de pan bazo que empezaron a freírse;

y al freírse, morenos como eran, se pusieron primero rubios, y luego amarillos,

y luego dorados, y luego como la canela, y luego del color del hábito del

Carmen, porque ya estaban fritos. Se remangó María el refajo, se puso en

cuclillas, cogió con la mano derecha el cucharón de hierro, empezó a dejar

caer, con la otra, puñados de harina, y meneando siempre a un lado para que no

se cortara la mezcla, y soplando a menudo la lumbre, con los ojos entornados y

doblando la cabeza fue haciendo aquellas gachas sustanciosas sobre las que,

luego que estuvieron frías, cayó un jarro de miel de caldera, espesa,

transparente, limpia como chorros de cristal que aun no se ha endurecido.

Tan buenas estaban

las gachas como los cuscurrones, cuando después de hacer María la cruz en la

sartén, se hundieron en ellas las cucharas de boje que llevaban a la boca de aquella gente el clásico manjar de aquel

día señalado.

¿No comes María?

No tengo gana. Voy

a asar las castañas pa que me dejéis presto.

Poco después estallaban sobre las ascuas

los vestidos barnizados en que se envolvían las castañas, impregnando la

atmósfera del característico olor de la cáscara quemada y del perfume caliente

de la carne de sus blancos senos.

Roncaban los muleros tendidos en los poyos

de la cocina. Se oía el patear de las caballerías en la cuadra. En el cuarto estaba

Antonio el aperador echado sobre la cama. María de rodillas rezaba a la Virgen

de Guadalupe, pintada en una estampa de papel.

Por los lejanos montecillos, cuajados de

olivares vino, como una ráfaga de viento, el triste doblar de las campañas de

la torre de San Salvador.

Se levantaron a la par Antonio y María.

¡Qué frió y solico

estará mi nene en el Campo Santo! – dijo ella.

Y se abrazaron llorando.

Al otro día, contó en el hato el chota del manijero, que la noche de los Santos, después de cenar, a

Antonio y María se les habían “corrido

las gachas”.

Asociado a tan rico postre existió la tradición de

que con las sobrantes, ya endurecidas, se tapaban las cerraduras. Se decía que para

que los muertos no pudieran meter la llave y llevarse a las niñas hermosas. Con

el tiempo degeneraría en un entretenimiento golfo:

“Algunos mozos de buen humor embromaban a

sus amigos y conocidos tapándoles, con gachas, la cerradura de la puerta de sus

casas a las altas horas de la noche y eran dignas de verse las escenas que se

desarrollaban al volver muchas familias a sus hogares y no poder penetrar en

ellos como consecuencia de la gracia mohosa de cualquier mal intencionado”.

De un

artículo de Ricardo de Montis (Recuerdos de otros días: los Santos y los

Difuntos) publicado en el diario de Córdoba en el año 1924.

Aquella costumbre, por el abuso, debió de de ser atajada de raíz por la vía

gubernativa algunos años atrás:

Ya

en el día de los Santos

no

se asan las castañas

ni

se cuecen tampoco

muchas

ollas de batatas

ni

se tapan las cerraduras

de

las novias con las gachas.

(El

Aviso de Puente Genil 1931)

A la golfería halowinera actual les ha dado por el huevo. Hace ya algunos años, con

nocturnidad y alevosía, arrojaron como media docena de ellos sobre las ventanas

de mi domicilio que dan a la calle, cuando me encontraba plácidamente en el sofá

viendo una película. A pesar de su cobarde huida precipitada y de que iban

disfrazados y encapuchados, pude reconocer, por los andares, a uno de esos

preadolescentes con los que convivo a diario. Sometido a un perspicaz interrogatorio durante el recreo, cantó la

gallina, reconociéndose autor de los hechos imputados. Me atribuí prerrogativas

de juez y consensuamos un castigo sin necesidad de elevar el asunto a instancias

superiores. Le coloqué, con su

asentimiento, el remoquete de “huevero halowinero” que portó con orgullo hasta hace poco, cuando tras graduarse en

sus estudios nos despedimos con un abrazo.

.jpg)

.bmp)

.bmp)