Pérez, Dionisio (Post-Thebussem). Guía del buen comer español. Madrid, Sucesores de Ribadeneyra. Patronato Nacional del

Turismo, 1929. 4º m, 356 páginas.

Ando últimamente interesado por estos temas como

consecuencia de ciertos planes de futuro que desfilan de vez en cuando por mi

cabeza al objeto de intentar poner fin a ciertas anomalías y tiranías que me

oprimen en el presente (hace falta valor).

Documentándome,

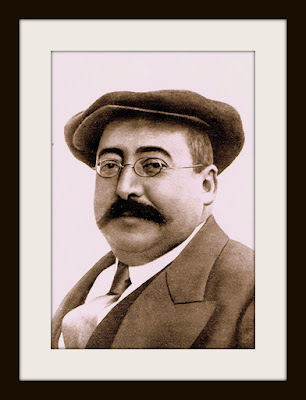

me he topado con un viejo libro de cocina del que es autor el periodista y

escritor gaditano Dionisio Pérez Gutiérrez, que en materia gastronómica se hizo

famoso con el sobrenombre de Post-Thebussen, continuador de la línea iniciada

por su paisano Mariano Pardo de Figueroa (Dr. Thebussen), a quien Pérez admiraba.

Arroz

a banda

El arroz a banda o arroz aparte es otro

sencillo plato típico de pescadores que admite multitud de variantes en función

de los ingredientes que se le incorporen.

El recogido por Dionisio Pérez:

El recogido por Dionisio Pérez:

Y si en

tus excursiones llegares hasta la playa de Almuñecar, podrás gustar un arroz a banda,

que difiere bastante del clásico que comerás, sin duda, cuando recorriendo

España llegues al Grao de Valencia. Este

arroz motrileño se hace, no con langostinos, sino con pescado blanco,

singularmente con trozos de pescada o merluza, y no tiene otro arte que la

sazón y el punto, en el que son extremados acertadores los pescadores que lo

guisan.

Aprovechando mi reciente entrada en el periodo

vacacional de guiso de Juan Palomo (no están las economías para mucha comida

extra domiciliaria) he tenido la oportunidad de poner en práctica estas dos

sencillas recetas, con resultados espectaculares y gratificantes para el

paladar. Como nunca he sido demasiado amigo de la espina en el pescado, he

alterado ligeramente la receta original prescindiendo de cabezas y raspa:

COCINA DE CAMPIÑA

Post-

Thebussen a la hora de aproximarse a las cocinas de la provincia de Córdoba

contó con la inestimable colaboración de don Antonio Galán Polo, un labrador, moderno

industrial y comerciante afincado en localidad de Cañete de las Torres, pionero en

la comercialización envasada de sus acreditados garbanzos.

En base al razonamiento ya empleado para la mar,

allí donde los productos de la tierra son iguales, sus cocinas, sino idénticas,

deben diferir poco. De ahí que, las recetas de cocina cortijera y familiar, que

vamos a conocer a continuación merced a este emprendedor cañetero, se pueden y se deben

asociar a las de las localidades vecinas objeto de este espacio, adscritas al

mismo tipo de agricultura mixta de cereal, olivar y leguminosas: Porcuna y

Castro del Río. Estas poblaciones, desde antiguo, han estado comunicadas a

través de la vereda de Porcuna a Castro del Rio (Camino de Castro) que para

algunos historiadores se corresponde con la antigua vía romana que unía Obulco

con Ulia, con escala en Ituci Virtus Iulia (Torreparedones).

Nos cuenta

Post-Thebussen:

Ascendamos de los pastores, cortijeros y camperos a los pueblos de la campiña cordobesa. He aquí los guisos familiares: pepitoria de pavo, gallina o pollo; arroz con gallina o pollo; guiso de esparragos trigueros o de espinacas. Con pequeñas diferencias, estos guisos se hacen a la manera general andaluza.

Debo a un inteligente labrador de Cañete de las Torres, don

Antonio Galán Polo, una información muy completa de la cocina típica popular

cordobesa. Gracias a esta cooperación valiosa, puedo hacer una clasificación

precisa. En primer lugar enumeraré los platos cortijeros o camperos; los guisos

que suelen hacer las familias que viven aisladas en los cortijos y casas de

labor.

Breve y humilde

cocina: olla, salmorejos y carnerete,

migas y gazpacho, pero todo ello característico y curioso; digno de ser

conocido por el viajero que cruza una región extraña y quiere apreciarla en su

justa medida y digno de estudio para los técnicos. He aquí La Olla: la candela –

como allí se llama a la lumbre – se hace con paja de los cereales y gárgolas de

las leguminosas que se recolectaron. De sobrenoche se pusieron los garbanzos en

agua. Antes de echarlos, llegada la mañana, dentro del puchero que ya hierve,

se le rocía con esta agua hirviendo, dejándolos así unos minutos (práctica

curiosa) y echándolos luego en el puchero, procurando no dejen de hervir.

Pasada una hora de cocción se le agrega el tocino. Media hora antes de comerlo

se le une la berza. No se parece esta olla a ninguno de los cocidos andaluces

ni castellanos que encontraremos en nuestra excursión gastronómica por las

provincias de España.

El

salmorejo de ordinario es un planto bastante económico:

es un simple majado – con la amplia significación que este verbo tiene en la

cocina andaluza y que excede a la sinonimia de machacar que le atribuye la

Academia: es machacar y batir y resobar incansablemente, hasta dejar el majado

hecho papilla, polvo o pasta finísima - . Es un majado, como digo, de ajos,

sal, molla (miga de pan) y aceite crudo, agregándole luego vinagre y agua. Como

se ve es el llamado gazpacho andaluz, sin tomates ni pimientos. Los días de

fiesta o de mayor hambre o de mejores posibilidades, en lugar de pan, se labra

con igual resobado echándoles huevos duros y un poco de tomate.

El

carnerete es un es un salmorejo de lujo en el que no hay carnero como

pudiera imaginarse. La molla se pone frita y además se agregan rebanaditas de

pan y huevos batidos, friéndose luego todo junto en una sartén. Plato extraño

que parece de muy buena sabrosidad a cortijeros y camperos.

Las

migas son hermanas de las que se hacen en Extremadura y en los campos

sevillanos y gaditanos, salvo cuando se puede disponer de chorizos, que se

agregan cortados a rodajas, o se cazaron pajaritos y se los fríe y entremete

entre las migas.

El

gazpacho es cosa semejante al de las demás andaluzas y al propio

salmorejo. Aquí no se le maja en resonante almirez de cobre, sino en dornillo

de madera, que no es precisamente el dornajo y dornillo que define la academia,

sino sinónimo y sustituto del mortero.

Ascendamos de los pastores, cortijeros y camperos a los pueblos de la campiña cordobesa. He aquí los guisos familiares: pepitoria de pavo, gallina o pollo; arroz con gallina o pollo; guiso de esparragos trigueros o de espinacas. Con pequeñas diferencias, estos guisos se hacen a la manera general andaluza.

Vale la pena llamar la atención sobre la Paella

de Campiña. Tiene de singular, comparando con otras paellas hermanas o

primas, que no se hace rehogado previo en sartén, sino que se colocan en una olla

pedazos de jamón con tocino, trozos de pollo o gallina, ruedecitas de chorizo o

pajaritos y como condimentos pimienta, clavos, cebollitas, laurel y ajos

asados, agregando el arroz fundamental y el agua precisa.

Mas corriente, y

con curiosas particularidades también que interesan a los técnicos, es este

otro grupo: el potaje de habichuelas

secas, que se hace con dos procedimientos diferentes; frito de pechugas de gallina o pollo rellenas, donosa invención y

delicioso plato, de apariencia clásica, que me parece ha pasado del aislamiento

de esta sierra y estos campos cordobeses a más de un recetario francés, y la

pescada al horno, mechándola de tirillas de jamón y acompañándola en su tortura

rodajas de cebolla y de limón y un poco de vino…

He aquí además,

las Albóndigas

a la Cañetera, que se conocen y hacen también en otras partes de

Andalucía, y he aquí las gachas que es costumbre comer el Día de Todos los

Santos, con su agregado de perfumado ajonjolí (creemos que debe referirse a la

matalauva), y he aquí, como también curiosa singularidad, este llamado

picadillo, especie de ensalada, en la que la naranja hecha rodajas se hermana

con cebolla picada, pimientos morrones a tiras, bacalao desmenuzado y aceite

cruzo bien sazonado mareado y revuelto. Es comida muy generalizada en los

pueblos cordobeses.

En la capital y

en las ciudades grandes el viajero podrá conocer muchos de estos platos, si le

apetecen, leída su descripción, pero, singularmente, le sería grato conocer la ternera con alcachofas a la cordobesa,

que es sabia composición en la que agarra al apetito el vaho del vino de

Montilla que se pusiera, con otras gustosas cosas, en su condimento.

Posiblemente, si las informaciones le hubieran

llegado a Post-Thebussen a través de un corresponsal castreño hubiera incluido

otros platos estrella de su gastronomía popular como el “mojete de patatas” o las “tortillitas de San José” (las albóndigas de los pobres). Si éste hubiera sido

porcunense o porcunero, seguro que no

hubiera omitido los maimones, las guitarras

(potaje de habas secas) o el “aceite y vinagre”,

que guarda cierto parecido con el picadillo cañetero, aunque lo veo más cercano

al “remojón de naranja” típico de las

poblaciones granadinas del Valle de Lecrín.

En Castro del Río he tenido la oportunidad de

degustar un exquisito puchero de garbanzos con verdolagas, cultivadas en los

corrales del hermoso patio de una casa-panadería, que creo que guarda bastante

similitud con “la olla cañetera”.

Las

exquisitas pechugas rellenas salseadas de Cañete de las Torres también las he

degustado en varias ocasiones en un bar, creo que desaparecido, ubicado en una

calle que arranca de la Plaza de España, cerca de sus casas consistoriales.

Y qué decir de las famosas pepitorias de ave, hasta hace

relativamente poco, plato estrella en los convites de boda de mi Porcuna natal.

Nota exculpatoria:

El

recurso al tendido de trampas para capturar

pajarillos y zorzales, o al más rápido y efectivo método del carburo,linterna, palmeta o alpargata en los días de viento, era una manera que tenían los

cortijeros de invertir el tiempo durante los días de holganza, a la vez que una

económica y casi única forma de alegrar la monótona alimentación, que según

usos y costumbres, estaba obligado a proporcionar el patrono, cuya calidad y cantidad no siempre

era la adecuada (véase alimentación mangurrina).

Me parece que esta entrada se hace merecedora de un

remate musical, con o sin bicarbonato, depende de los estómagos.

¡Buen

provecho tenga usted!

.jpg)